„Once Were Warriors“, basierend auf Alan Duffs gleichnamigem Roman, schlug 1994 in den neuseeländischen Kinos ein wie eine Bombe. Bis heute gehört der Film zu den großen internationalen Erfolgen neuseeländischer Filmkunst. Regisseur Lee Tamahori zeichnet das bedrückende Portrait einer Maori-Familie, die in einer von Armut und Gewalt geprägten Welt zurück zu ihren kulturellen Wurzeln findet.

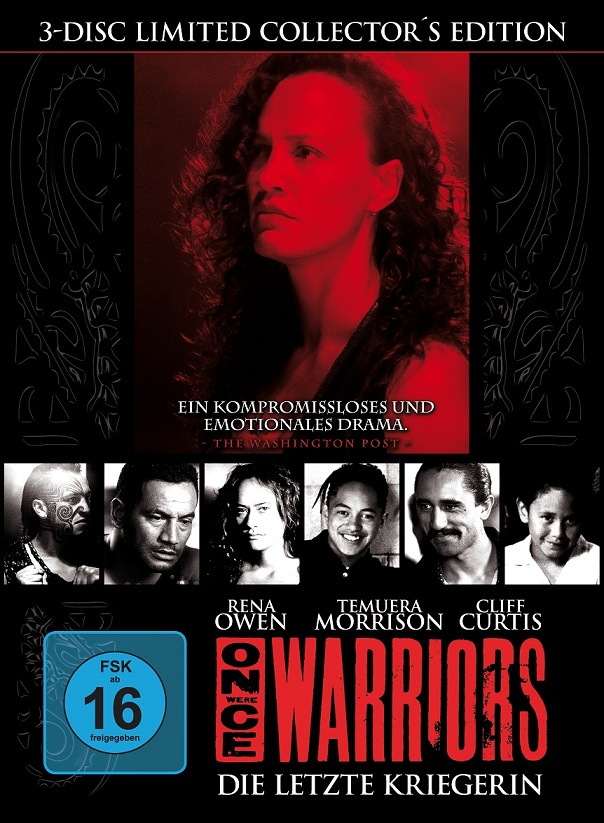

Beth (Rena Owen) ist die Ehefrau des stadtbekannten Schlägers Jake „the Muss“ Heke (Temuera Morrison), mit dem sie weit entfernt von der gesellschaftlichen Mitte in einem ghettoartigen Vorort lebt, der fast ausschließlich von Maori bewohnt wird. Gewalt ist allgegenwärtig, ob durch die ständigen Kneipenkämpfe, die Dauerpräsenz krimineller Gangs oder auch zu Hause. Denn Jake verprügelt und misshandelt nicht nur Beth sondern lässt auch die gemeinsamen sechs Kinder regelmäßig die Faust spüren. Obwohl sie sich immer wieder dazu entscheidet, die Ehe fortzuführen, versucht Beth verzweifelt, ein besseres Leben für ihre Kinder aufzubauen. Doch gegen die allgegenwärtige Atmosphäre der Hoffnungslosigkeit, die in jeden Lebensbereich eindringt, kann sie allein nichts ausrichten. Bis eine schreckliche Katastrophe über die Familie hereinbricht und sie zu neuer Stärke zwingt.

Das Milieu, in dem „Once Were Warriors“ spielt, wird in voller Härte dargestellt. Die urbanen Ghettoviertel einer verarmten Maoribevölkerung könnten weiter nicht entfernt sein vom intakten Naturparadies, als das Neuseeland gerne wahrgenommen wird. Das Stadtbild ist geprägt durch Graffiti, verrostete Autowracks und trostlose Häuser, in denen trostlose Menschen leben. Kaum jemand, der das Erwachsenenalter erreicht, ohne dem Alkohol nicht schon längst verfallen zu sein. Lee Tamahori konzentriert sich völlig auf diesen Kosmos verarmter Maori und zeigt auf, wie Gewalt Gewalt gebiert und so zu einem Kreislauf wird, dem kaum zu entkommen ist. Kauern die Kinder noch voller Schrecken in ihren Betten, während der Vater die Mutter brutal verprügelt, versuchen die Jugendlichen sich bald selbst nach dem Recht des Stärkeren durchzusetzen.

Auch wird die Gesellschaft in jeder Hinsicht als gespalten dargestellt, voller sozialer Mauern. Pakeha, weiße Neuseeländer, kommen nur als Vertreter der Justiz vor und sind somit völlig abgeschnitten von der Alltagswelt der Maori. Aber auch untereinander sind die Gräben tief. Traditionsbewusste Maori sind völlig entfremdet von Maoris aus der Stadt. Diese haben ihre Kultur schon lange hinter sich gelassen, auch um den rigiden Hierarchien der Stämme zu entkommen. Ebenso deutlich werden die tiefen Gräben zwischen Männern und Frauen aufgezeigt. Denn Männer sind in dieser Welt oft Täter, Schläger, Vergewaltiger. Doch trotz dieser allgegenwärtigen Härte ist „Once Were Warriors“ ein Film, der von Hoffnung und Stärke erzählt. Durch das Aufstehen gegen die Gewalt durch Männer, durch Vergeben, durch die Rückbesinnung auf uralte Traditionen, die, so das Plädoyer des Films, nicht in Vergessenheit geraten dürfen. Und so sind es die Szenen im Heimatdorf Beths, die mit berückender und melancholischer Schönheit herausstechen durch ihre ruhige, würdevolle Atmosphäre und schmerzhaft schöne Musikalität, so anders als der Stadtlärm der heruntergekommenen Vororte.

Diese Musikalität ist ein wichtiges ästhetisches Mittel im sonst schlicht, aber kraftvoll inszenierten Film. Nicht nur in den rituellen Liedern kann sie ihre Wirkung entfalten, auch zeigt sie, ohne den Eindruck der Gewalttätigkeit Jakes abzuschwächen, eine tiefe Bindung zwischen Beth und Jake. Nur im Kontext eines gemeinsam gesungenen Lieds lassen sie Gefühle wie Zartheit und Zuneigung zu, zeigen lange verschüttete Wesenszüge, derer sich beide, zerrieben durch den alltäglichen Kampf, kaum noch bewusst sind. Die Kamera wird zurückhaltend eingesetzt, akzentuiert Emotionen durch subtile Blicklenkung und hält eine vorsichtige Balance zwischen Aussparungen und Gezeigtem. Besonders bei Gewaltausbrüchen wird dies deutlich: Einige Taten werden angedeutet, andere werden in Gänze und ohne Gnade für den Zuschauer dargestellt. Aber so grausam das Gesehene auch ist, nie wird die Inszenierung exploitativ. Keine voyeuristische Ausbeutung des Schreckens wird praktiziert, sondern ein menschlicher und mitfühlender Blick auf die Erfahrungen sowohl der Opfer als auch der Täter – ohne zu verdammen und ohne zu entschuldigen.

All dies wird getragen durch die schauspielerische Leistung eines Casts, der von der kleinsten Nebenrolle bis hin zu den fantastisch besetzten Hauptdarstellern brillant spielt. Rena Owen verleiht ihrer Beth Heke eine raue Stärke und bedingungslose Zuneigung für ihre Kinder. Den Wandel von der geprügelten Ehefrau zur selbstbewussten Maori, die ihre Wurzeln wiederentdeckt, stellt sie mitreißend dar. Temuera Morrison zeigt Jake als widersprüchlichen Mann, zugleich furchterregender Tyrann und tief verletzter Außenseiter. Seine Figur ist zwar denkbar unsympathisch, aber Morrison wird der Komplexität des Charakters in jeder Szene gerecht und vermeidet billige Schwarzweißmalerei. Auch die Jungdarsteller leisten großartiges, allen voran Mamaengaroa Kerr-Bell, die als Beths älteste Tochter Grace die wohl schwierigste, wichtigste und anspruchsvollste Szene des Films trägt. Ihre schmerzhafte und aufwühlende Performance wird niemanden kalt lassen und wühlt noch lange auf.

„Once Were Warriors“ nimmt völlig zu Recht seinen herausragenden Platz in der neuseeländischen Kinematographie ein. Lee Tamahori ist es in seinem Regiedebüt gelungen, die als unverfilmbar geltende Buchvorlage in ein mitreißendes Familien- und Gesellschaftsportrait zu adaptieren, das sowohl durch unaufdringliche Bildgewalt als auch durch erzählerische Komplexität überzeugt. Der Film ist bewegend in seiner Schonungslosigkeit und seiner Menschlichkeit.

Autorin: Marisa Lehn